街を森に!

ビルの窓ガラスが電力を生み、各フロアで活動する人々に電気を届ける。

私たちはエネルギーの地産地消を実現すべく、これまでにない透明な太陽電池の商品化を進めています。

太陽光の44%を占める赤外光は、実は太陽光発電にも植物の光合成にも使われていません。

不可能だと言われてきた赤外光からの発電が実現すれば、気候変動や化石燃料の枯渇など、様々な社会課題の解決に役立ちます。

脱炭素・カーボンニュートラルを実現し、環境と経済が調和する持続可能な社会を目指します。

Technology introduction

技術紹介

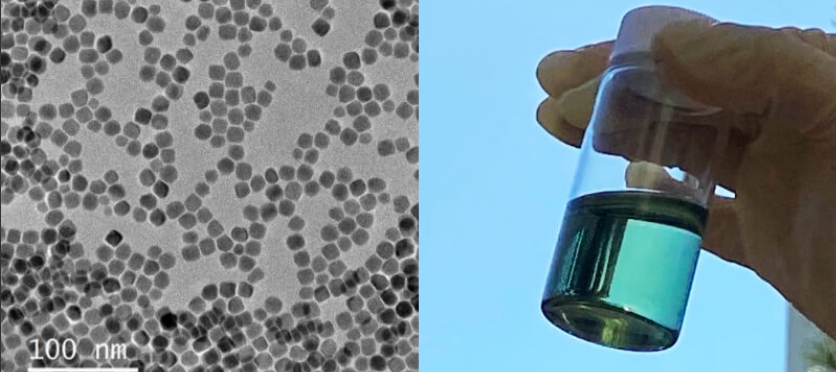

熱線遮蔽ナノ粒子

予約受付中

無色透明に近く、インク・コーティング・フィルムなど様々な形態でご使用いただけます。吸収波長域を制御可能。

透明太陽電池

開発中

窓ガラスとしてご利用いただけます。景観や採光を損なうことなく、これまで活用されてこなかった赤外光をエネルギーに変換します。

News

お知らせ

人材募集

| 応募職種 | 研究開発職 |

|---|---|

| 仕事内容 | 無機ナノ粒子の大量合成、量産化プラントの立ち上げ、品質管理業務。 |

| 必要な経験 | 無機材料、または有機材料の量産化の経験があること。 |

| 勤務地 | 京都府宇治市大久保町西ノ端1番地の25 宇治ベンチャー企業育成工場 |

| 給与等 | 実務経験、前職の給与水準を考慮の上決定。 |

| 試用期間 | 3ケ月 |

| 諸手当 | 残業手当、通勤手当 |

| 休日・休暇 | 土曜日、日曜日、祝日 |

| 勤務時間 | 9:00~17:00 (内休憩1時間) |

| 応募方法 | 履歴書、職務経歴書を下記にアドレスに送付して下さい。 inquiry2@optmass.jp |

| 選考方法 | 書類審査の後、面接により決定。 |

| 備 考 | 提出いただいた書類は選考の目的のみに用い、第三者に開示することはありません。提出いただいた書類は返却しません。 |

COMPANY PROFILE

赤外光から発電する透明な太陽電池の開発を通じ、脱炭素・カーボンニュートラルを実現を目指す大学発ベンチャーです。京都大学で開発された熱線制御技術の社会実装のため設立。

| 社 名 | 株式会社OPTMASS |

|---|---|

| 所在地 | 〒611-0033 |

| 設 立 | 2021年10月1日 |

| 資本金 | 1000万円 |

| 代 表 | 代表取締役社長 中川 徹 |

| 連絡先 | inquiry2@optmass.jp |

| 事業内容 | 透明太陽電池の研究開発 / 熱線制御技術の研究開発 / 熱線制御能を有するナノ粒子の生産販売 |